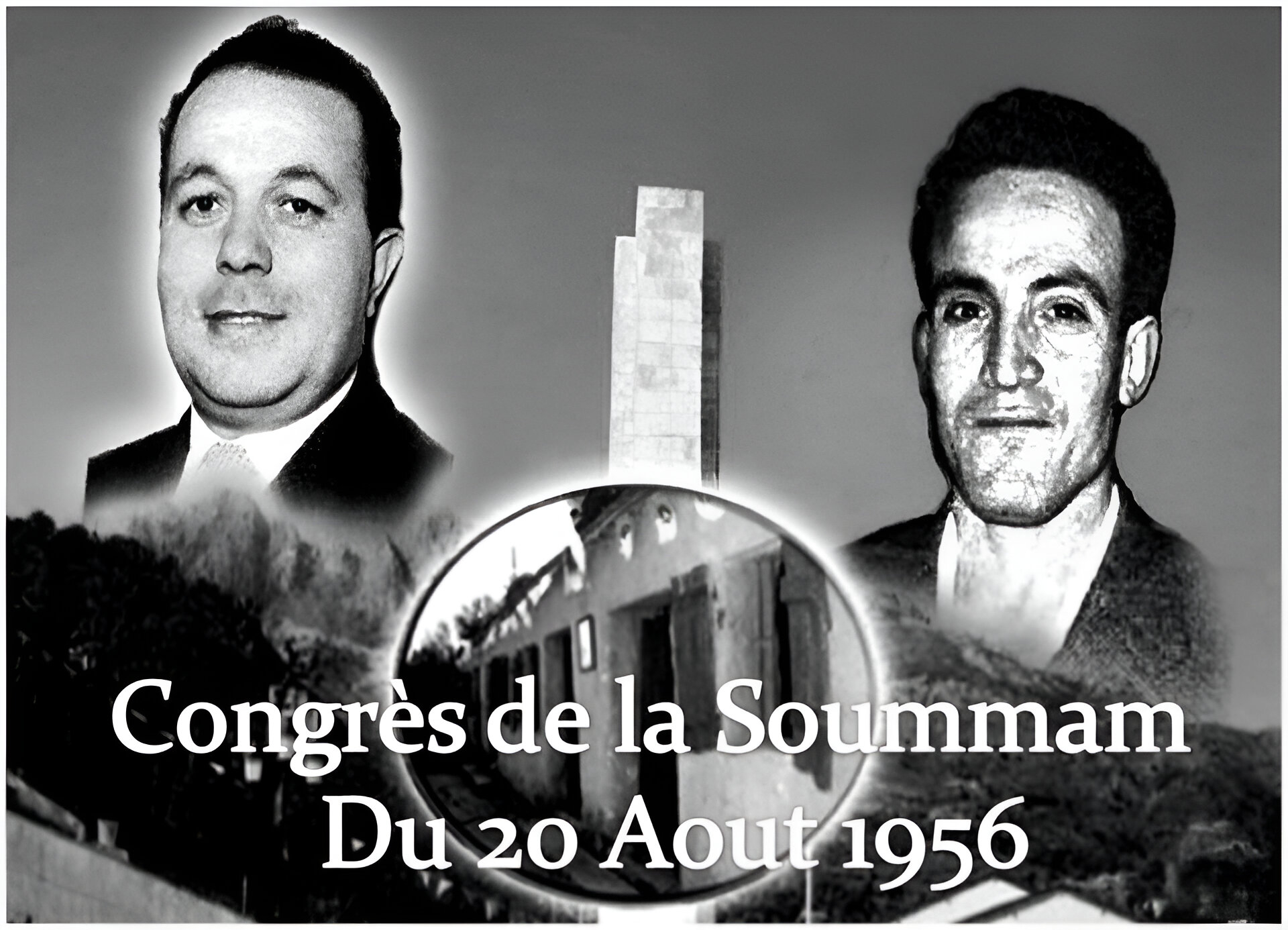

L’histoire contemporaine de l’Algérie est profondément marquée par les luttes internes qui ont jalonné la guerre de libération nationale. Parmi les moments décisifs de cette période figure le congrès de la Soummam, tenu en août 1956 dans la vallée éponyme, en Kabylie. Réunissant les représentants de quatre des cinq wilayas de l’Armée de libération nationale (ALN) — à l’exception de celle des Aurès-Nemencha, empêtrée dans des dissensions locales — ce congrès visait à structurer la lutte armée et à définir les principes fondateurs de la future Algérie indépendante.

Quatre orientations majeures furent alors arrêtées : la primauté du politique sur le militaire, la prééminence des forces de l’intérieur sur celles de l’extérieur, le rejet de toute forme de théocratie islamiste, et la volonté d’indépendance diplomatique à l’égard des grandes puissances internationales. Cette charte politique, portée notamment par la figure de Ramdane Abane, visait à inscrire l’indépendance dans une perspective républicaine, laïque et souverainiste, rompant avec toute logique d’alignement idéologique ou confessionnel.

Cependant, loin de faire consensus, ces décisions furent contestées par une partie influente du mouvement nationaliste. Les dirigeants en exil, principalement installés au Caire, au Maroc et en Tunisie, perçurent la dynamique du congrès comme une tentative hégémonique des responsables kabyles. Parmi eux, une opposition frontale émergea, dénonçant d’une part l’absence de représentativité du congrès — du fait de l’absence de délégués de l’Ouest et de la délégation extérieure —, et d’autre part la remise en cause du rôle central de l’ALN stationnée hors du territoire algérien.

La ligne politique défendue à la Soummam fut ainsi progressivement délégitimée par un discours valorisant l’islam comme socle idéologique de la future République, et revalorisant la composante militaire, surtout celle de l’extérieur, au détriment des instances civiles actives dans les maquis. Cette remise en cause culmina lors de la réunion du Conseil national de la Révolution algérienne (CNRA) en août 1957, où les principes fondateurs du congrès furent formellement abandonnés. La centralité militaire fut réaffirmée, de même que l’autorité de la direction extérieure sur les structures de l’intérieur.

Ce basculement stratégique eut des conséquences politiques profondes. La marginalisation des promoteurs du projet de la Soummam s’accompagna d’une répression interne, dont l’épisode le plus dramatique fut l’assassinat de Ramdane Abane en décembre 1957 à Tétouan, suite à une décision politique occultée par l’histoire officielle. Accusé de déviationnisme, son nom fut par la suite largement effacé des récits nationaux dominants. Cette élimination s’inscrit dans une logique de recentralisation autoritaire et de militarisation du mouvement indépendantiste.

Parallèlement, les conditions furent progressivement réunies pour l’émergence d’un pouvoir militaire post-indépendance. L’ALN de l’extérieur, restée relativement intacte après ses revers de 1958 et 1959 sur les frontières tunisienne et marocaine, se renforça en préparation d’une prise de pouvoir. À partir de 1960, sous la direction du colonel Houari Boumédiène, cette armée frontalière se dota d’un appareil politico-militaire cohérent, en rupture avec l’esprit collégial et pluraliste du congrès de 1956.

L’année 1962 marqua l’échec définitif du projet de la Soummam. L’armée des frontières, en écrasant militairement les maquisards de l’intérieur et en évinçant le Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA), imposa une nouvelle légitimité fondée non sur la représentativité politique ou la participation à la guerre populaire, mais sur la force organisée et la centralité militaire. La dénonciation de cette dérive fut notamment portée par Benyoucef Benkhedda, dernier président du GPRA, qui rappela avec amertume que nombre de chefs arrivés au pouvoir n’avaient pas connu la guerre dans les maquis, mais en exil.

Cette reconfiguration autoritaire de l’après-indépendance donna naissance à un régime structuré autour de l’institution militaire, qui s’imposa comme l’acteur dominant de la vie politique algérienne jusqu’à nos jours. Les principes de pluralisme, de souveraineté populaire et de primauté civile, pourtant portés avec force en 1956, furent durablement marginalisés, voire diabolisés.

L’analyse de cette séquence historique invite à repenser les fondations étouffées de la République algérienne. Loin d’un simple épisode de divergence tactique, le congrès de la Soummam fut le théâtre d’une confrontation entre deux visions de l’État : l’une fondée sur une légitimité politique incarnée dans la lutte de terrain, soucieuse d’autonomie idéologique et de souveraineté populaire ; l’autre, plus hiérarchique, militarisée, et adossée à des alliances régionales, qui triompha au détriment d’une construction démocratique et inclusive.

Ainsi, plus qu’un épisode oublié ou instrumentalisé, la Soummam reste le symbole de ce qu’aurait pu être une autre Algérie : celle d’une république civique, pluraliste et indépendante dans ses choix comme dans ses institutions.

Khaled Boulaziz