Abane décelait chez les colonels une tendance à l’exercice d’un pouvoir absolu : Ce sont, me dit-il, tous des assassins. Ils mènent une politique personnelle contraire à l’unité de la nation.

Ferhat Abbas

L’ouvrage de Luis Martinez, La Guerre civile en Algérie (1), propose une analyse de la violence qui a ravagé le pays dans les années 1990 en s’appuyant sur la notion d’« imaginaire de guerre ». Cette approche, qui met en avant la manière dont les acteurs du conflit ont puisé dans un répertoire historique et symbolique pour justifier leur engagement, offre un éclairage stimulant. Cependant, elle pèche par omission en évacuant une dimension fondamentale : la responsabilité initiale du pouvoir en place dans le déclenchement du conflit.

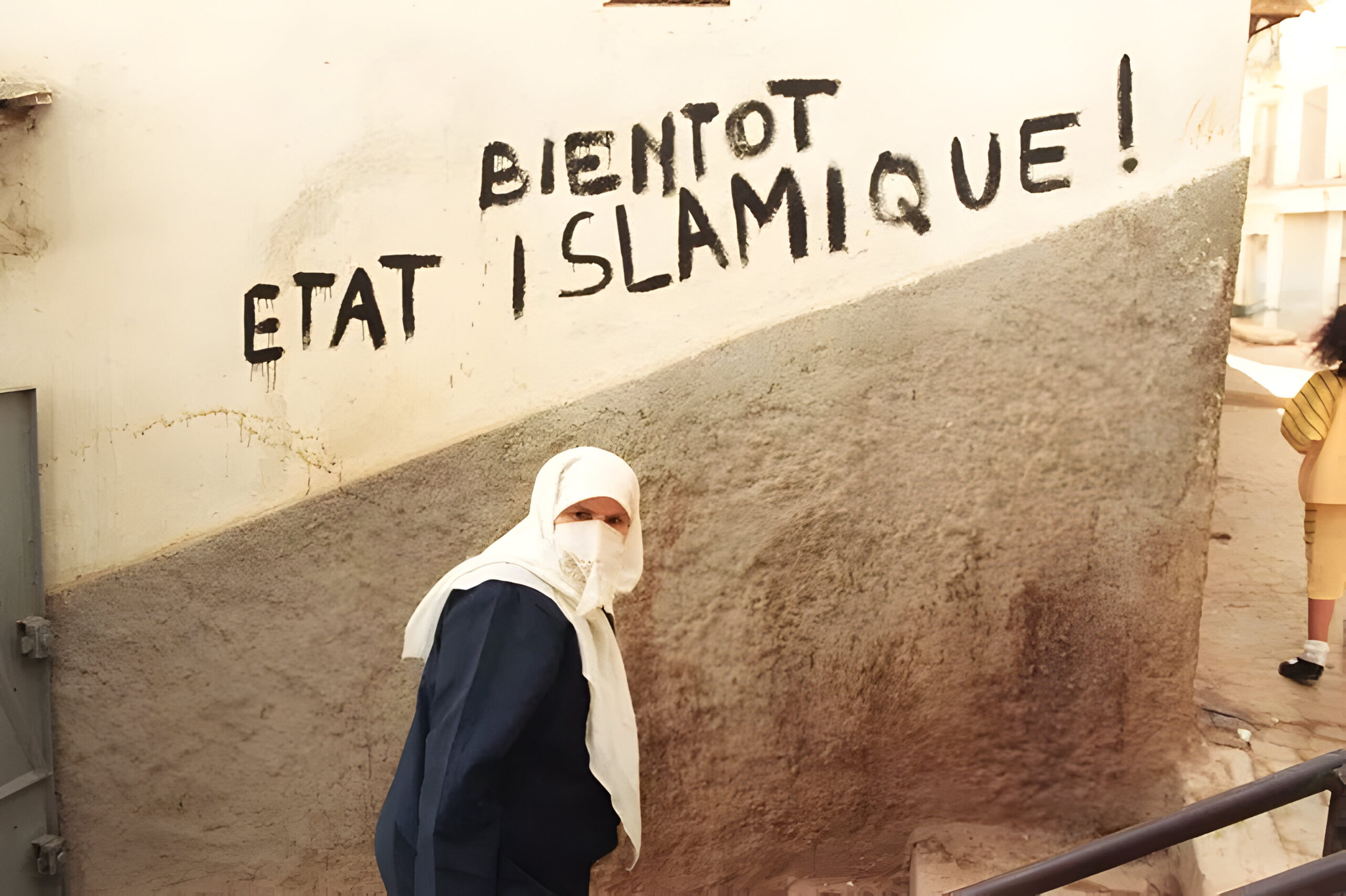

La guerre civile algérienne trouve son origine dans le processus électoral interrompu brutalement par le régime en place. Après la victoire du Front islamique du salut (FIS) aux élections municipales de juin 1990, le gouvernement, inquiet de l’ascension du parti islamiste, adopte des mesures restrictives. L’arrêt des allocations financières aux municipalités dirigées par le FIS constitue l’une des premières décisions visant à entraver son action. Mais c’est surtout l’annulation du second tour des élections législatives en janvier 1992, après la victoire écrasante du FIS au premier tour en décembre 1991, qui marque le point de rupture. Cette décision, couplée à la démission forcée du président Chadli Bendjedid et à l’instauration d’un Haut Comité d’État (HCE), précipite le pays dans une spirale de violence.

L’armée, qui prend le contrôle du pays sous la direction du HCE et du général Khaled Nezzar, lance une répression massive contre les militants et sympathisants du FIS. Les arrestations en masse, l’interdiction du parti en mars 1992 et l’incarcération de ses dirigeants Abassi Madani et Ali Belhadj radicalisent une partie de ses membres, qui rejoignent les maquis. Cette radicalisation conduit à la formation du Groupe islamique armé (GIA), dont les actions terroristes, notamment contre les intellectuels, les journalistes et les civils, marquent durablement cette décennie noire.

L’analyse de Luis Martinez, en mettant l’accent sur l’imaginaire de guerre et la logique de rente de la violence, occulte cette séquence historique déterminante. Certes, il est pertinent de souligner la manière dont les différents protagonistes ont utilisé la guerre comme levier de pouvoir et d’enrichissement, mais ce prisme ne saurait suffire à rendre compte de l’enchaînement des événements. Martinez décrit comment les chefs islamistes de groupes armés, appelés « émirs », inscrivent leur action dans la continuité des figures emblématiques de l’histoire algérienne, depuis les corsaires ottomans jusqu’aux colonels de la guerre d’indépendance. Toutefois, cette lecture ne prend pas en compte le rôle décisif de la répression étatique dans l’émergence et la structuration de cette violence.

Le régime, sous couvert de lutte contre le terrorisme, met en place des milices d’autodéfense et des groupes paramilitaires, accentuant la brutalité du conflit. La création des Groupes de légitime défense (GLD) et l’implication des services secrets algériens dans des opérations de manipulation des groupes armés islamistes ajoutent une complexité supplémentaire à la guerre civile. Certains anciens officiers de l’armée, accusent le pouvoir d’avoir orchestré des massacres ou d’avoir infiltré les groupes terroristes pour décrédibiliser l’opposition islamiste et justifier la répression.

Quant à l’issue de cette « guerre civile », Luis Martinez considère que son caractère rentable contribue à la perpétuer. La violence devient un mode de reproduction de l’« élite », où l’expérience du maquis supplante l’instruction comme vecteur d’ascension sociale. Selon lui, la solution ne réside pas dans l’élimination de l’un des protagonistes mais plutôt dans leur fusion. Cette vision trouve un écho dans la réintégration d’anciens islamistes dans le jeu politique après la promulgation de la loi sur la concorde civile en 1999 par le président Abdelaziz Bouteflika.

Néanmoins, en occultant la responsabilité initiale du pouvoir et en réduisant la guerre civile à une logique d’intérêts et d’imaginaires guerriers, l’analyse de Martinez tend à naturaliser la violence. La guerre civile algérienne n’a pas été un phénomène spontané, fruit d’un simple héritage guerrier ; elle a été le résultat d’une rupture politique brutale imposée par le régime. Ce dernier, en refusant d’accepter une alternance politique, a plongé le pays dans une décennie de souffrances dont les séquelles se font encore sentir aujourd’hui.

En somme, si l’ouvrage de Luis Martinez apporte un éclairage précieux sur les stratégies des acteurs et sur la manière dont la violence s’est institutionnalisée, il ne permet pas de comprendre pleinement la genèse du conflit. Une approche intégrant les décisions politiques du pouvoir, les conditions socio-économiques et les manipulations des services de sécurité aurait permis une analyse plus complète de cette tragédie qui a marqué l’Algérie contemporaine.

Khaled Boulaziz

(1) https://www.karthala.com/accueil/463-la-guerre-civile-en-algerie-9782865378326.html