Sans frilosité et en toute lucidité, le moment est venu pour chacune et chacun d’entre nous de prendre la juste mesure du leadership qui est désormais celui du Maroc au sein de la Communauté des Nations s’agissant de la légitimité de toutes nos diversités incarnées par la sauvegarde inclusive et interactive de nos patrimoines matériel et immatériel.

André Azoulay

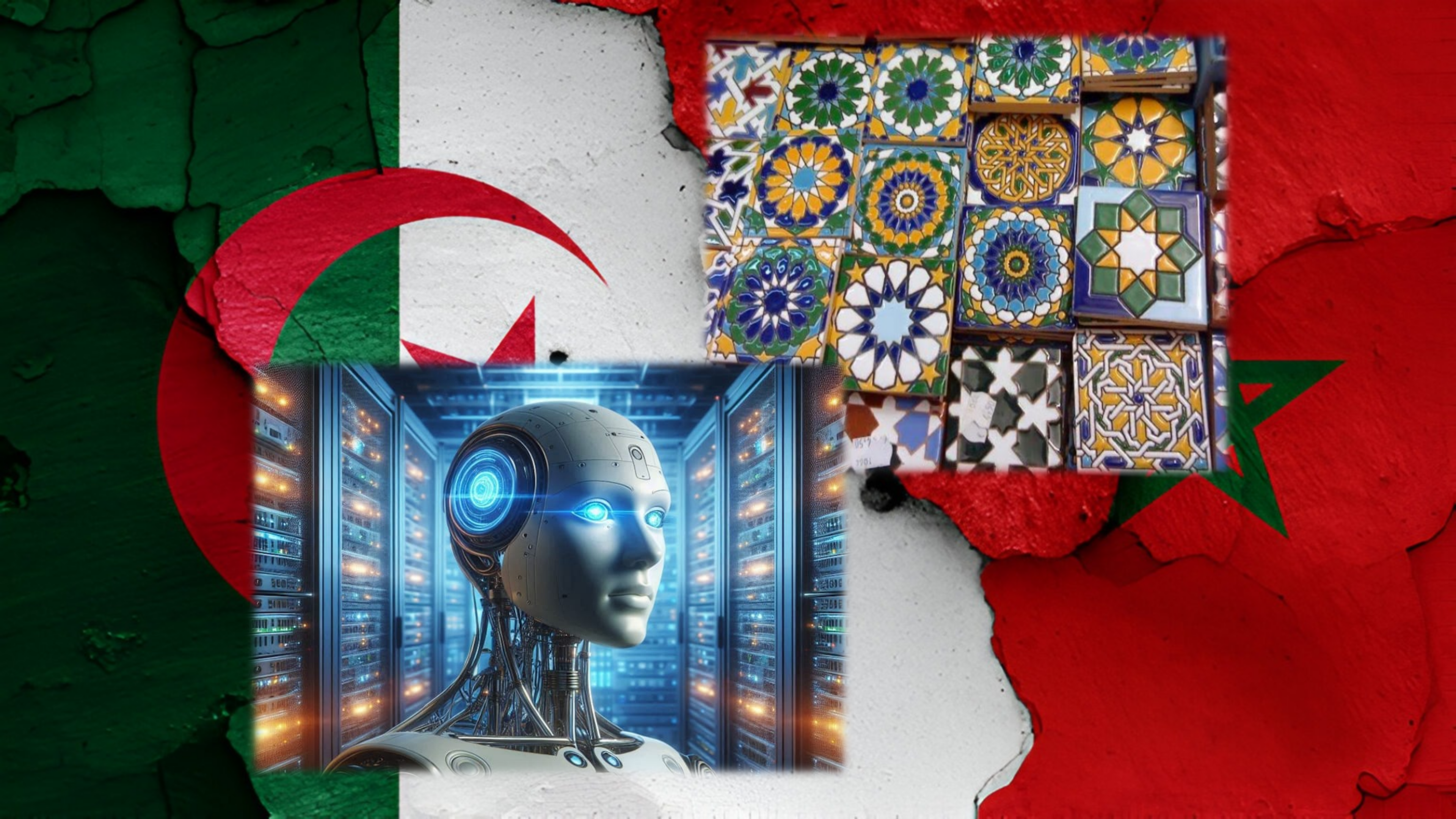

Dans un monde qui avance fiévreusement vers la conquête de l’intelligence artificielle, où les données règnent en maître et où les nations rivalisent pour la domination des algorithmes, deux pays restent enfermés dans un autre type de lutte – une lutte ancrée dans l’antiquité, la vanité et l’absurdité. L’Algérie et le Maroc, deux titans du Maghreb, mènent une guerre verbale sur le Zellij, cette mosaïque de carreaux qui orne leurs palais, mosquées et fontaines. C’est une bataille non pas d’armées, mais d’égos, où chaque camp revendique le brevet culturel d’une tradition qui précède leurs États modernes. Et pourtant, sous l’éclat chatoyant de cette querelle, se cache une réalité bien plus sombre, un affrontement non pas de mots mais d’armes. Alors que le monde avance, investissant dans l’intelligence artificielle, l’informatique quantique et l’exploration spatiale, ces deux nations gaspilleront 48 milliards de dollars cette année uniquement en armement – une somme qui aurait pu les propulser à l’avant-garde du progrès technologique. Mais au lieu de tirer parti de leur richesse pour avancer, elles restent prisonnières d’un passé inébranlable, enfermées dans leurs propres rivalités, leurs destins scellés par des régimes qui ne jurent que par la répression et la soumission.

La bataille du Zellij : Une distraction ornementale

À première vue, le différend autour du Zellij peut sembler être une rivalité culturelle anodine, une compétition sans conséquence entre voisins cherchant à affirmer leur patrimoine. Pourtant, dans la grande fresque de l’histoire, il ne s’agit que d’une distraction ornementale – une tentative absurde d’affirmer une suprématie sur un artisanat qui n’appartient à aucune nation en particulier. Le Zellij, avec sa splendeur géométrique et ses motifs envoûtants, est le fruit d’une confluence de civilisations : Berbères, Arabes, Andalous et Ottomans y ont tous laissé leur empreinte. Revendiquer la propriété exclusive de cet art au XXIe siècle, alors que l’innovation technologique redéfinit l’essence même de l’existence humaine, relève du pur théâtre nostalgique.

Tandis que les responsables marocains brandissent des documents historiques pour affirmer leur monopole, les voix algériennes s’élèvent en opposition, avançant leurs propres preuves. La rhétorique s’enflamme, les nationalistes des deux côtés se battent, comme si le destin de leurs nations dépendait de l’origine de carreaux vernissés. Pendant ce temps, dans la Silicon Valley, à Shenzhen, à Séoul et à Berlin, les architectes du futur conçoivent de nouveaux langages pour les machines, repoussent les limites de la biotechnologie, et dessinent des paradigmes d’intelligence au-delà de la cognition humaine. Alors que certains affinent le calcul de l’omniscience, d’autres gaspillent leur souffle à débattre de la propriété de mosaïques.

La pointe d’un iceberg menaçant

Néanmoins, réduire cette querelle à une simple querelle symbolique serait une grave erreur. Le conflit du Zellij, aussi futile qu’il puisse paraître, n’est que la partie visible d’un iceberg bien plus menaçant. Sous cette surface scintillante se cache une hostilité profondément enracinée entre l’Algérie et le Maroc, une rivalité qui perdure depuis des décennies et qui se manifeste désormais par une course aux armements d’une ampleur inquiétante. L’année 2025 verra ces deux pays consacrer ensemble 48 milliards de dollars à leurs dépenses militaires – une somme grotesque qui illustre leur obsession persistante pour une destruction mutuelle plutôt que pour un progrès commun.

Chars, missiles, chasseurs et drones de surveillance – voilà les véritables tesselles de leurs mosaïques modernes. Plutôt que d’investir dans l’éducation, la santé ou l’intelligence artificielle, ces nations accumulent les armes avec la ferveur de seigneurs de guerre médiévaux, se préparant perpétuellement à un conflit qui n’éclatera peut-être jamais, mais qui dicte chaque aspect de leur politique. Les écoles tombent en ruine, les hôpitaux manquent de ressources, le chômage explose, et la jeunesse – celle qui aurait pu un jour les guider vers une renaissance technologique – fuit désespérément, ses rêves engloutis par la Méditerranée.

Algérie : Une nation captive de ses généraux

Pour comprendre pourquoi l’Algérie reste enfermée dans ce cycle de stagnation et de militarisation, il faut dépasser la querelle du Zellij et examiner la nature même de son régime. Depuis son indépendance en 1962, l’Algérie n’a pas été dirigée par des visionnaires ou des démocrates, mais par une caste militariste qui s’accroche au pouvoir avec une poigne de fer. Drapés dans une rhétorique nationaliste, les généraux ont transformé le pays en leur domaine privé, où la dissidence est écrasée, la richesse détournée et le peuple maintenu dans un état de révolte permanente contre des ennemis extérieurs – réels ou imaginaires.

L’Algérie n’est pas un pays pauvre. Elle est dotée d’immenses ressources naturelles, son sol regorgeant de pétrole, de gaz et de minéraux. Pourtant, cette richesse ne profite pas à ses citoyens. Elle alimente les comptes cachés de l’élite dirigeante, tandis que la nation s’enlise dans une léthargie économique. Le complexe militaro-industriel, insatiable, dévore le budget national, garantissant qu’aucun investissement sérieux ne soit fait dans les secteurs technologiques qui auraient pu propulser l’Algérie vers l’avenir. Intelligence artificielle, apprentissage automatique, transformation numérique – ces concepts n’intéressent pas les dirigeants algériens. Leur regard reste fixé sur le passé, sur les fantômes du colonialisme, sur les illusions de grandeur qui nourrissent leur emprise sur le pouvoir.

Maroc : Un Royaume vendu au plus offrant

De l’autre côté de la frontière, le Maroc ne connaît guère un sort plus enviable. Ici, ce ne sont pas les généraux mais les monarques qui règnent – une dynastie qui a depuis longtemps abandonné toute prétention de gouvernance vertueuse. La famille royale marocaine, autrefois garante d’un royaume fier et ancien, s’est transformée en une cour décadente, où le privilège prime sur le devoir, et où la souveraineté nationale est bradée aux intérêts étrangers.

Les sionistes, maîtres dans l’art de l’influence, se sont infiltrés profondément dans les rouages du pouvoir marocain, faisant de Rabat un instrument docile de leurs ambitions géopolitiques. La cause palestinienne, autrefois sacrée dans le cœur des Marocains, a été sacrifiée sur l’autel de la normalisation, échangée contre des faveurs économiques et des promesses illusoires de sécurité. Le Maroc, jadis bastion de résistance, s’incline désormais devant Tel-Aviv, sa politique étrangère dictée non par la volonté de son peuple mais par les intérêts de ceux qui tirent les ficelles dans l’ombre.

La tragédie d’un siècle gâché

Ainsi, le Maghreb reste enfermé dans un cycle tragique – deux nations unies par la géographie mais divisées par l’ambition, leurs dirigeants engagés dans une compétition d’égos pendant que leur peuple souffre. Le monde avance, l’intelligence artificielle redéfinit les économies, de nouvelles industries émergent, et pourtant, l’Algérie et le Maroc restent figés dans le passé, incapables de saisir leur avenir, fermés dans une guerre futile du Zellij.

Khaled Boulaziz